(本稿はワセダミステリ・クラブ機関誌「みすてる 5.0」に寄稿したものです)

○概要

『夏と冬の奏鳴曲』は麻耶雄嵩の第二長編として、一九九三年講談社より出版された。発表から約二十年の時を経た今日も、その破天荒な構成と破格の真相により、『夏冬』の特異性は全く古びておらず、『黒死館殺人事件』『ドグラ・マグラ』『虚無への供物』『匣の中の失楽』に続く第五の《奇書》1に挙げる人間もいるほどだ。『夏と冬の奏鳴曲(以下、『夏冬』)』はその後の現代本格ミステリに大きな影響を与えたと云っても過言ではあるまい。しかし、その影響力や特異性に比して、『夏冬』に秘められた本格ミステリへの問題意識や、ミステリと科学を巡る視点に関しては殆んど論じられてきていないように思える。

本稿の目的は、『夏冬』を一種のメタ・ミステリと捉え、本編において提示された世界観や構造を基に、近代科学の台頭とキリスト教的世界観の崩壊とミステリ文学の勃興について新たな視点を提供することである。

※以下の文章において、『夏と冬の奏鳴曲』ほか麻耶雄嵩の作品の真相に言及していますのでご注意下さい。

○和音──科学による《神》の再創造

まず手始めに、今回題材とする『夏冬』の内容について要約しておこう。

物語は、幼少の頃に自分の身代りとなって死んでいった《あの青年》の影を引きずる青年・如月烏有とそのアシスタント・舞奈桐璃が《和音島》なる孤島へと向かうところから始まる。二十年前、アイドル《和音》を奉じて孤島生活を送り、その死をもって解散した集団の同窓会を取材するためだ。ところが島を訪れた翌日、パトロン的存在であった水鏡の首無し屍体が発見される。現場は真夏の雪に閉ざされた雪密室であった。死んだ筈の《和音》の影が支配する孤島で、烏有はキュビスムに彩られた事件の渦中に巻き込まれてゆく──。

《和音島》の若者たちが志向したことは、分析的キュビスムの理論を応用した、科学的2な《神》を《展開》することであった。彼等が応用した分析的キュビスムの手法というのは、描く対象を認識する過程をそのままキャンバスに投影するというものである。この、三次元的対象を二次元的に分解・再構成する過程を『キュビスム的還元』と呼ぶ。この手法の目指すところは、認識の過程を平等に描出し、対象を取り巻く環境を相対的に描く一方で、その核に据えられている対象そのものを絶対的なものとして暗に描き出すことであった。これを応用することで、和音島の若者達は科学的思考法により現代に新たな《神》を創造しようと企図したのである。

上手くいっているかに見えた彼等の試みはしかし、一冊の本『立体派の内奥』によって脆くも崩壊する。その本には、分析的キュビズムによる『キュビズム的還元』が破綻する過程が記されていた。それは、還元を推し進める過程で、どうしても逐い出すことの出来ない空虚な空間があらわれてしまい、描出する対象以外にもうひとつの『絶対』として君臨してしまう為に、結局その対象も両極のうちの片方として「相対化」されてしまうという問題であった。これに対抗する方法として、往年の芸術家たちは「綜合的キュビズム」という、キャンバスの中に現実の物体を持ち込むことにより絶対性を担保するという手法をとった。キャンバス内への異物の混入は『パピエ・コレ』という。しかし、既に引き返すことの出来ないところまで来ていた和音島の彼等は、方針転換を図るには遅すぎ、理念を放棄せざるを得なくなったのであった。そして、破かれた絵画に眼球を嵌め込むという『パピエ・コレ』によって、二十年の時を隔て遂に和音は新時代の『神』として展開されるに至ったのである。

○喪われた《神》と《私》の物語

こうした《和音島》の若者たちの試みこそが、本稿で主眼となる「『夏冬』はメタ・ミステリである」という主張の根幹である。その事を説明するためには、まず、近代科学による西洋の世界観の変化について言及しなくてはならない。

西洋の文化は、キリスト教の大きな影響下で発展を遂げてきた。特に、西洋の人々はその歴史の大部分を《大いなる存在=神》と《私》という関係性の中で暮らしてきた。つまり、絶対的な造物主を中心に置き、私はその被造物に過ぎない、という見方が支配していたのである。 しかし、そうした世界観は、近代科学の発展に従って変化してゆき、ルネサンスで種が撒かれ産業革命を経て決定的な修正を受けることとなった。神中心の絶対的な世界観から、人中心の相対的な世界観に移行していったのである。

これは『神』の聖名による抑圧から人々が解放され、自由を手に入れた記念すべき革命とも取れるが、同時に「私は何者であるか」という問に真っ向から挑まざるを得なくなったということをも意味する。人々は、それまでの絶対的な世界観を喪い、「お前は誰だ」と自問を続ける暗黒の日々を送ることになる。

更に、「科学万能」時代に突入することで、それまでの自然災害や疾患に対する素朴な説明が機能不全に陥ってしまった。例えば、村が洪水に襲われたり、家族が原因不明の突然死を遂げてしまったとする。神の在した時代であれば、これは神の怒りであるとか、悪しき心に天罰が下ったとか、悪魔が憑いたとか、そういった明確な説明が与えられる。ところが翻って「科学万能」の時代になると、こう云った説明では最早納得出来なくなる。洪水は単なる自然現象に過ぎないし、病気も生理現象であり、それ以上でもそれ以下でもない。しかし、そうした災害に見舞われた方としては、「悪魔の仕業だ」「神罰だ」と云われればまだ諦めもつくが、「単なる自然災害だ」ではなかなか納得がいかないというものである。こうして、人々は便利な《説明》の為の道具をも手放すこととなったのである。

○本格ミステリの出自について

翻って、ここでは本格ミステリとは如何なる文学であるか、という問を考えてみたい。

ミステリの特徴として、執拗なまでの伏線への拘りを挙げることが出来るだろう。読者は描写の一つ一つが一つの事件の伏線として回収されることを期待して小説を読み、余分であったり意味がないと思われるような描写があれば、その本を低く評価することもよくある。ミステリと独立した「文学的表現」を忌避するような読者すら存在する。とまれ、全ての現象がひとつの事件を説明するためのピースとして回収されてゆくところがミステリの醍醐味の一つである、ということは衆目一致するところであろう。

また、ミステリに特有な物として、「見立て殺人」というものがある。即ち、屍体に何らかの装飾を施して、屍体以上の別の意味を付加するという何とも冒涜的な行為だ。他にも、複数の殺人を繋ぐ「ミッシングリンク」であったり、誰も出入り出来ない筈の場所で殺人を犯す「密室」であったりと、様々な趣向がある。こうした装置に共通する性質は、個人の死を唯の死に留め置かずに、本来の文脈から切り離して全く違う文脈の中に強引に置いてしまうということである。

また他にも、最初は一見事件と無関係と見えた人々や物事も、実は事件の真相に深く関わっていた、という構図もお馴染みのものである。ミステリの世界というものは、全てのものを《事件》のピースとして扱い、それらが全て意味を持つような、一種理想化された世界なのである3。

こうした本格ミステリの祖先、ミステリの元祖として挙げられるのがエドガー・アラン・ポウ「モルグ街の殺人」である。島田荘司は「モルグ街」の精神を「再神秘な幽霊現象と、時代の最先端の科学とを出遭わせた」ものである、とした4。島田はミステリ発生の下地として、アングロサクソンの先進的な科学的捜査法、陪審制などを挙げている。そうした高度な論理、科学によって怪異を解体してゆく手法が受け継がれ、特に論理性は後の黄金期の本格ミステリに通底する精神となっていった、という訳である。そこから更に進んで島田が提案する『二十一世紀本格』の是非については本論では言及を避けるが、この分析については概ね同意出来るものであろう。 他方で笠井潔は、古典本格隆盛と大戦の時期に着目し、ミステリとは戦争の大量死によって失われた死の尊厳を恢復する試みである、と論じた。山田正紀は著書『ミステリ・オペラ』において、この問題に真正面から取り組んでいる。以下は『ミステリ・オペラ』からの引用である。

見立て殺人においては、まだしも”死”は何物かでありうる。そうだろう。が、ここでは、この南京の戦場においては、“死”は何物でもありえない。死体はあまりに凡庸にすぎて、すでにして物体であることさえやめている。おれはむしろ探偵小説の見立て殺人を要求するよ。そのほうがまだいい。少なくともマザーグース・マーダーズにおいては、“死”はその尊厳を剥ぎとられた無残さを露呈し……その一点において、なにがなし意味を持っているわけなのだからな

即ち、死から失われた意味を恢復する手段として、被害者を一つの「事件」という文脈に置いて強引に意味付けをしてしまう、という訳である。その手段が先程列挙した見立て殺人であり、密室であり、ミッシング・リンクである、という訳だ。笠井潔は、その無意味な死を上書きする意味を《大量死》に求めたが、本稿では、別の意味論をそこに施したい。

そこで重要になってくるのが、先の「最神秘の現象と最新鋭の近代科学の出会い」というミステリの精神である。つまり、ミステリが出現した時代とは、近代科学の発展がいよいよ実を結び、社会構造が大きく変化した時期と重なるのである。その変化の帰結として一神教的な《絶対的》世界観が崩壊を迎えたことは、前節でも述べた通りだ。

こうした時系列的な事実とミステリの特徴を綜合することにより、一つの結論めいたものに到達することが出来る。つまり、「ミステリとは科学によって失われた《神──私》世界観による意味を、科学と論理の力により恢復する試みである」。

ミステリを広く「事件によって意味付ける文学」と捉えるのであれば、それは死の《意味》を恢復するに留めておく必要はない。前に述べたように、ミステリにおいて描写された出来事というのは、その殆んどが伏線として事件と何らかのかかわりをもつ。つまり、そこには絶対的な存在としての事件が君臨しているのだ。そして、その絶対的存在と他存在の関係を説明する神学として用いられるのが、「科学」や「論理」なのである5。

○《和音》とミステリの相似関係

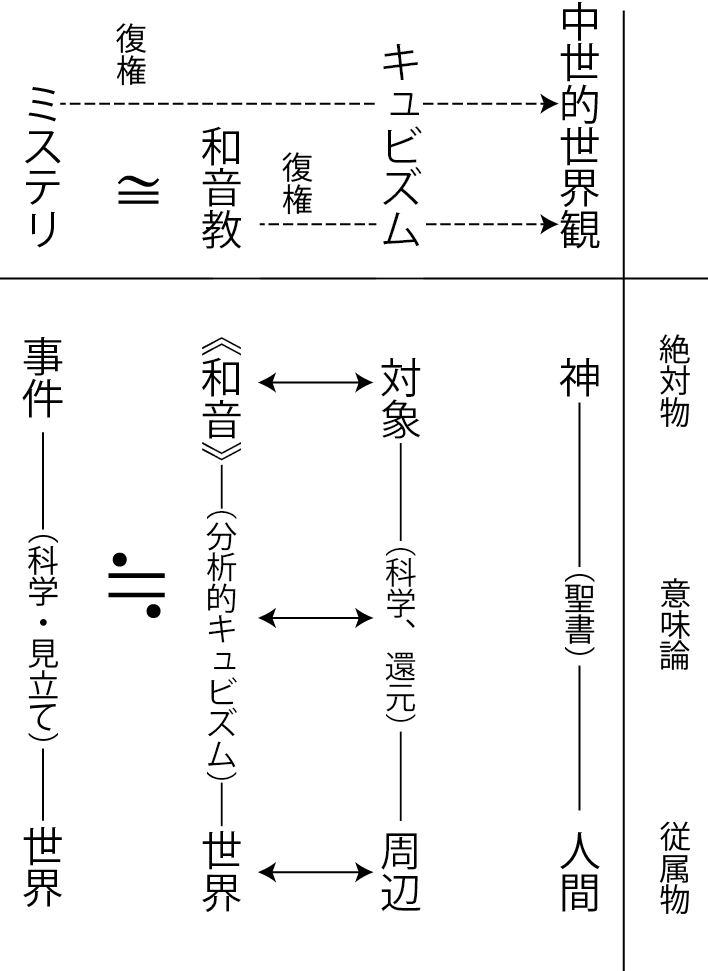

一度このようにミステリを捉えなおしてみると、『夏冬』の作中で和音島の若者達が試みた《和音》による科学的な神の再創造と非常に似ていることに気付く。即ち、《和音》もミステリの精神も、近代科学によって喪われた中世的世界観を、近代科学の方法論そのものによって復権しようとする試みなのである。その関係性を表したのが次に掲げる可換図式である。

これこそが、本稿で筆者が提示する意味論のすべてである。作中における《和音島》の若者達の試みをミステリに、《和音》を事件に読み替えることで、稀代の奇書『夏と冬の奏鳴曲』はミステリの存在意義そのものに迫る、或る種のメタ・ミステリへと変貌する。

以後はこの意味論の下で、ミステリや『夏冬』そのものの分析・解釈に取り組んでゆく。しかし、この先の解釈についてはまだ煮詰める必要があると感じているので、以下では大まかな対応関係について述べるに留め、本稿を終えようと思う。

この意味論を基に検討すべき対応を列挙したのが以下である。

- 分析的/綜合的キュビズムに対応する物は何か?

- 後半部での和音の《展開》は何を意味するか?

- この意味論における、雪密室の意味。

- 『黙示録』とはなにか。

- メルカトルの齎す結末の意味するところ。

順に見ていこう。まずは「一、分析的/綜合的キュビズムの対応物」と「二、和音の《展開》の意味」に関してである。一例として、「分析的キュビズム」を「本格ミステリ」に、「綜合的キュビズム」を「社会派ミステリ」に読み替えることが可能であろう。これは、綜合的キュビズムの特徴であるパピエ・コレが『現実性の混入』であることからの直接的な類推として出て来る。これは二とも関連して、和音のパピエ・コレ的展開とは、社会問題をミステリに持ち込んだ社会派の方法論である。

日本のミステリ史において、昭和後期から松本清張に端を発する『社会派』が台頭、市場を席巻した。これによって旧来の『本格派』は時代遅れのものと見做されることとなった。社会派こそがミステリの正しい進歩であると考えられ、これによってミステリは生存資格を得たとすら云える。他方で本格は「エログロでリアリティのない時代遅れなもの」という誤解に基づく批判に晒されることとなった。

こうした歴史的視座に立って作品を紐解くと、『夏冬』において描かれているのは本格と社会派の相克の物語であると云える。この事件は、結局は分析的キュビズム派と綜合的キュビズム派の「内ゲバ」であった。当初は「綜合」派が主導権を握り、遂にはパピエ・コレにより和音を『展開』するに至った。しかし、最終的には綜合的キュビズムによる手法を「誤り」と見做す小柳によって、総合派の村沢は射殺される。

これは一見、本格派が社会派に勝利したようにも見えるが、必ずしもそうとは云えない。その後小柳は自ら命を絶っている。寧ろ、本格派と社会派が「内ゲバ」によって自壊してゆく様を暗示しているように取ることが出来る。

また、正確を期すのなら、小柳はもはや以前の『分析』派とは異なる思想を持っている。このため、『総合』派=社会派を殺した小柳は、所謂「新本格派」に対応するものとなるだろう。

続いて「三、雪密室の意味」について考えてみる。『夏冬』に登場する雪密室は、それが自然現象によるものである、という点において一般的なそれとは趣を異にしている。もちろん、自然現象であるだけなら珍しくない。しかし、読者がこの仕掛けを見抜くことは初めから不可能であり、そのくせ必要な手掛りは全て提示されている。本来ならば主眼に据えられるべき雪密室の謎は、そこを追い駆けると底無し沼に嵌まるように設計されている6。しかしその一方で、小柳を狂信へと突き動かしたのは、この雪密室の現象であった。モーゼの奇蹟にも似たこの現象は、小柳に復活した和音の意志を感じさせたのであった。

この現象を我々の意味論に当て嵌めて考えてみると、それはまさしく『パピエ・コレ』の限界と同値であると考えられる。古典的ミステリ観において、雪密室などのガジェットは、事件に横たわる謎として被害者や周辺に意味付けを する絶対者である。その真相を究明することが世界を把握することであり、その雪密室の周りで全ては相対化される。

真相は意外であればあるほどよい。ということで、様々な作家が色々な技の限りを尽して驚天動地のトリックを創出するわけだが、『夏冬』において提示される雪密室の機構はその極致だ。驚天動地とかそんなレベルを踏み越えてしまっているとすら云える。最終的には烏有によって「科学的」な解決が与えられるが、この解決は最早本格ミステリの範疇を逸脱してしまっている。確かに科学的な解決ではあるが、あまりに奇跡的であり、実際小柳は「奇蹟」を感じ、和音の復活を確信してしまった。

最後の二つ、「四、『黙示録』とはなにか」「五、メルカトルが齎した結末の意味」は、実は殆んど同値な疑問である。『黙示録』とは、和音教のイデオローグ・武藤が映画『春と秋の奏鳴曲』を制作後に記した預言書である。小柳は「『黙示録』にはこの総てが記されていました」と述べている。これを額面通りに受け取るのであれば、作中において起きた事件は総て武藤によって予定されていたということだ。和音を巡る挫折、再臨、分析派と綜合派の内ゲバ、そしてその末の自壊、更には雪密室の奇蹟──これらは予定調和だったのだ。メルカトルの最後の言葉にもそれを補強する。

だが、するとここで我々の理論は一つ大きな修正を強いられることになる。最後のメルカトルと烏有の遣り取りをそのまま受け取れば、編集長の名前は「和音」であるとするのが妥当である。これによって、烏有の導いた真相の一部は否定される。つまり、和音とは純粋に理念上の存在では少なくともなく、そのモデルがいた可能性があるということだ。それこそが編集長であり、烏有を送り込んだのも編集長である。

内ゲバの末の自壊、そして烏有の導いた(導かされた)真相も全て予め企図されたものであった──これを、我々の理論に当て嵌めて考えるとどうなるのか?この問題に関しては、稿を改め、追って解説することとして本稿を終えたい。

参考文献

『匣の中の失楽』を第四の奇書に加えるかどうかは依然として判断の別れるところである。↩︎

但し、直接的に『科学的』ではない事に留意する必要がある。↩︎

勿論、最終的にオカルト的存在が示唆されたり、無関係な挿話が挟まれたり、と割り切れない物が残る作品も多くある。しかし多くの場合、それらは演出要素として重要なパーツであるし、後に述べる結論と矛盾するものではない。↩︎

『21世紀本格宣言』より。当該書の中で島田は「探偵小説」「ミステリー」「推理小説」にそれぞれ異なる意味を割り当てているが、本論においてはこれらを特に区別しない。↩︎

それを基に説教を垂れる司祭であり巫女であるのが、いわゆる「名探偵」である。↩︎

『木製の王子』『あいにくの雨で』等も同様の趣向が見られる。↩︎